卓尼

马尾松诉说身世的迷离

禅定寺彰显底蕴的深厚

大峪山水,洮砚墨香

“觉乃”,心中不灭的向往

卓尼,被称之为“藏王故里,洮砚之乡”,地处青藏高原东部, 位于甘肃省甘南藏族自治州东南部,总面积5419.66平方公里,是甘南州下辖的一个半农半牧县。

01

“觉乃”卓尼

卓尼是藏语“觉乃”的藏语音译,是“马尾松”的意思。元朝初期,位于卓尼县城边西北的禅定寺在建寺时, 以两颗高大的马尾松作为寺院大殿的的柱子,所以就以马尾松的藏语音译“觉乃”称作这座寺院的名字“觉乃寺”, 后来寺名就变成了地名“觉乃”,而“觉乃寺”改名为“禅定寺”,“卓尼”地名由此而来。

洮河流经卓尼8个乡镇,全长174公里,不仅为卓尼带来了丰富的水资源,也为卓尼带来了亮丽的风景。 西倾山脉是昆仑山中支巴颜喀拉山的余脉,又是秦岭山脉的西段。是黄河、长江水系的区段界山,又是这两大水系中各自主要支流洮河与白龙江的分水岭。 卓尼县最高点为南部札伊克嘎峰,海拔4920米,最低为东北部藏巴哇地区,海拔2000米。整个捉你海拔高低相差2920米。

02

卓尼藏族溯源

卓尼县现有人口10万多人,除了汉族外,还有藏、回、土、满、苗等10多个少数民族, 其中藏族人口占卓尼总人口的62%。为什么在卓尼这个地方会有如此之多的藏族呢?

关于卓尼藏族的来历,主要有三个方面:

第一 原来居住在卓尼县境内的氏羌等土著部落:有原属马奴寺属民的术布部落; 有世居于卡车沟等地的朱扎七旗部落;有居于大峪沟及洮河南岸的大峪、冬禾索部落;还有与迭部“戎哇”有血缘关系的纳麻那部落等。

第二 ,吐蕃王朝兴起后,多次向东用兵,征服和兼并了西北诸羌之后,卓尼也成为吐蕃的一部分,有大量的吐蕃军士定居卓尼。 卓尼县境内的新堡、洮砚一带的群众自称“藏巴哇”,意思即为后藏人。

第三,迁徙定居于此的吐蕃后裔移民部落: 原来居住在黄河、黑河、白河汇流处作盖(四川若尔盖)地方的吐蕃后裔首领些地率部落迁徙到卓尼县城附近, 后来将自己管辖的土地献给了明朝政府,被明朝皇帝授予世袭指挥佥事兼武德将军,凭借着依附朝廷和宗教寺院的影响, 些地逐渐发展为统治卓尼县境的土司。总体来说,卓尼藏族是氏羌土著与公元七、 八世纪从卫藏迁徙的吐蕃人民以及驻扎于此的吐蕃军队相互融合后形成了今天的卓尼藏族。

03

卓尼土司文化

卓尼有着悠久的历史文化和丰富的文化资源,尤其是在甘、青藏族地区,历史最久远、影响最广泛, 承袭了五百三十余年的卓尼土司历史,更为卓尼增添了一幅多彩的独特神韵。什么是土司呢? 土司就是从明朝初期开始,中央政府任用西北、西南地区各少数民族上层人物对少数民族地区进行管理的一种官职, 土司对中央政府有赋税和征兵的义务。 而土司制度是明清政府管理少数民族地区的一种地方行政制度。

卓尼土司在甘、青乃至西北土司中最具典型性,它是甘肃几大藏族土司中沿袭时间最长(532年)、 管辖地域最广(最盛时达35000平方公里)、影响最大的一个土司。在漫长的历史长河中, 沿袭了数百年的卓尼土司制度不仅对整个卓尼的政治、 经济、军事、文化等产生过很大的影响,而且在西北乃至全国都有较大的影响。

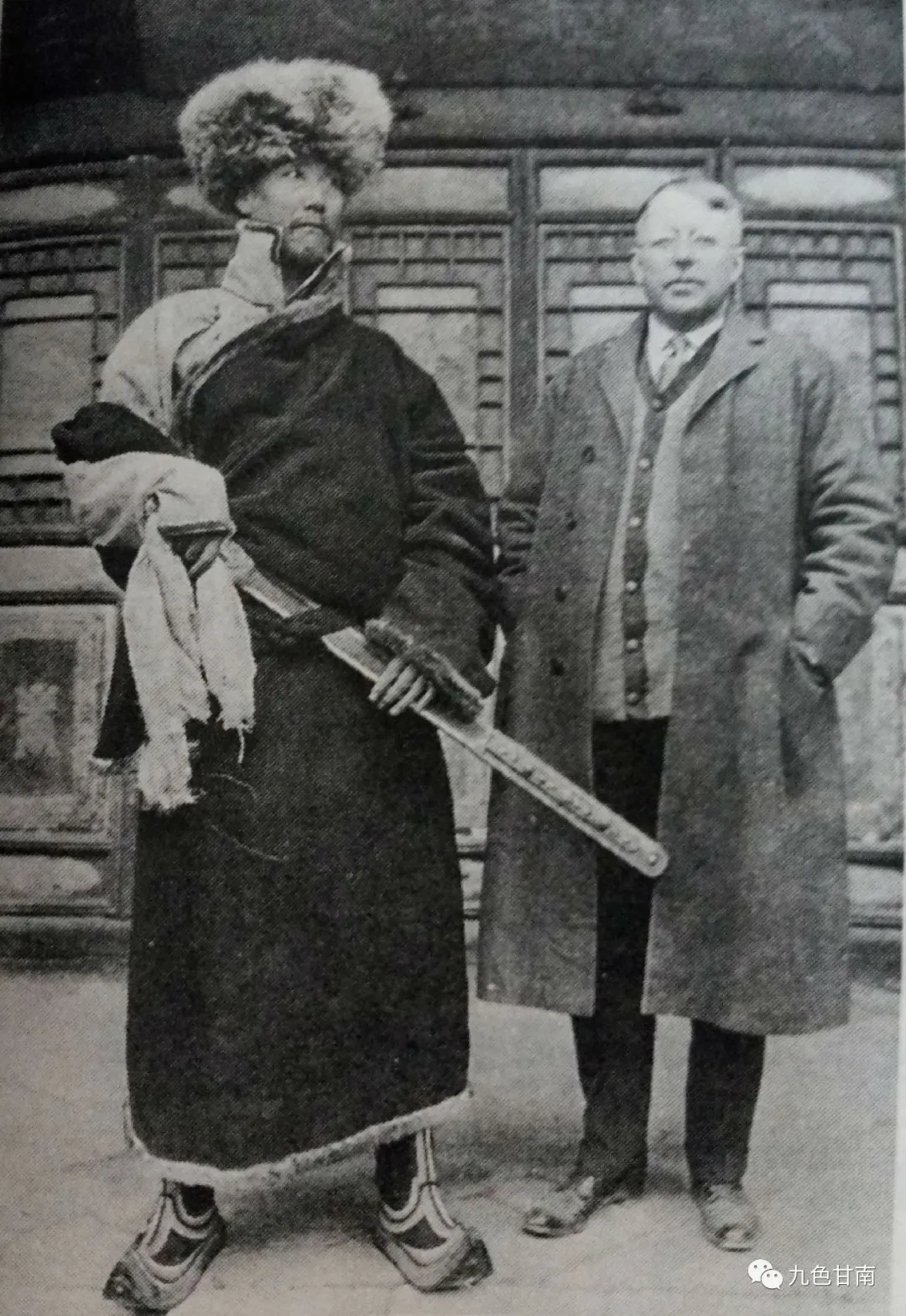

杨土司与洛克

大约在元末明初,藏王赤热巴巾派益西达吉到今天的四川若尔盖地区征收税款。益西达吉到达四川若尔盖后, 看到这个地方牧草丰茂、风景优美,是个宜于农牧的好地方,再加上当地农牧民因为他是西藏藏王派来的大臣, 很拥护、尊重他,所以益西达吉就在这里居住了下来,并娶了妻室,生了五个儿子, 他的大儿子继承了他的领导职务,之后他的大儿子又生了两个儿子,老大就是些地,老二就是傲地。

到了明永乐二年(1404年)些地经过川甘边境的岷山山麓,征服收降了今天迭部境内的十八族等地, 又沿着洮河来到卓尼境地,并在这里定居了下来。些地信仰佛教,到达卓尼后,听说卓尼有个寺院, 就经常去朝拜这座寺院,这座寺院就是现在的禅定寺。些地不仅拜佛,又给寺院塑造佛像, 当时禅定寺的寺主对些地说:“今后寺院让你管理,你就像洮河水一样,永远流传下去”。 于是些地逐渐成了禅定寺的寺主,也得到了禅定寺和当地百姓的认可,拥护他为寺院和部落首领。

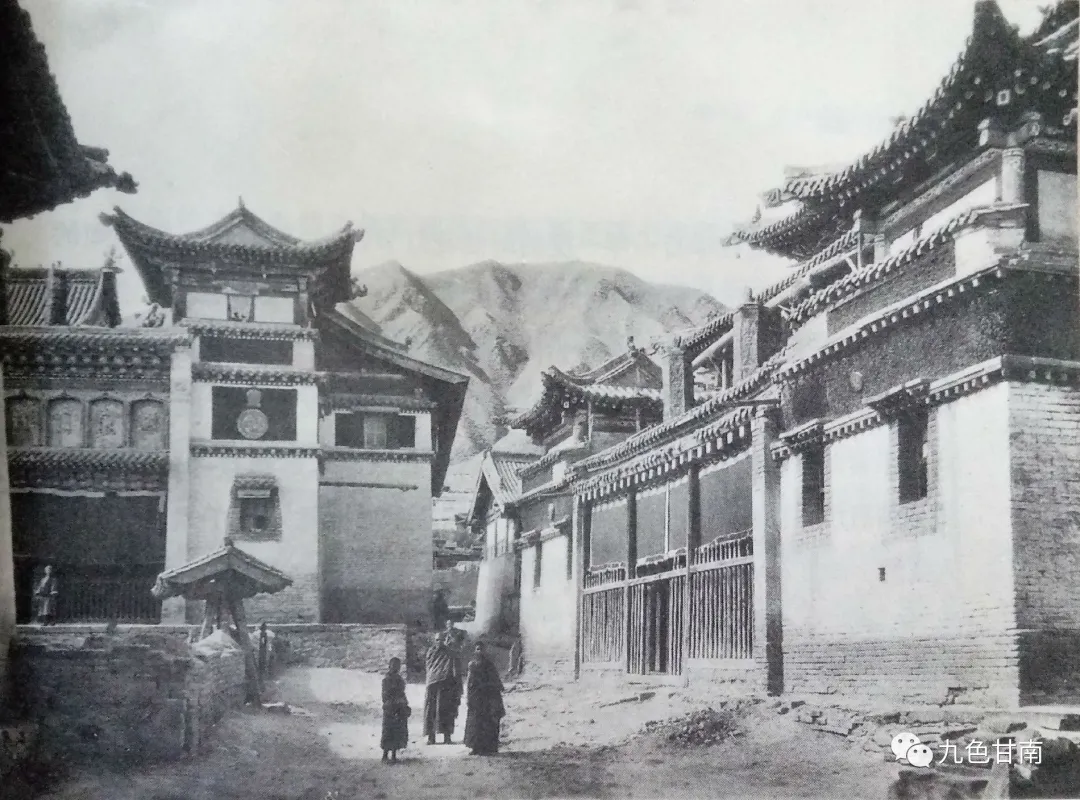

1925年4月8日 卓尼寺一景

永乐十六年(1418年)些地“献地投明”入京进贡,将当时自己管辖的地方献给了明朝政府, 被明朝皇帝授予世袭指挥佥事兼武德将军,些地也由此成为卓尼第一代土司,也成为卓尼集族权、教权、 政权于一身的世袭土司和寺主,从此卓尼实行政教合一的土司制便开始了。

自些地成为卓尼第一代土司后,一直到明正德三年(1508年),第五代土司旺秀进京晋见皇帝时, 皇帝赐其姓杨名洪,从此卓尼土司以杨为姓。此后卓尼土司通过不断的扩张,卓尼土司的辖区也不断扩大。 到了清代,卓尼土司多次受封,势力极盛,成为甘青各土司中势力最强者。卓尼土司最盛时辖区包括今甘肃宕昌、 卓尼县、迭部县全境和舟曲县及临潭县部分地区,面积达35000平方公里。

卓尼自第一代土司些地,一直到最后一代土司杨复兴,一共经历了20代,历经532年。它确立于明朝,发展于清朝,衰微终结于民国到新中国成立。

卓尼土司的发展历程可以简单划分为四个阶段:

第一代土司到第五代土司为第一阶段,这一阶段是土司制的确立及土司权势的奠定阶段。第一代土司些地定居卓尼,征服边地,得到朝廷的封赏。 第五代土司旺秀于1508年进京觐见皇帝,皇帝赐其姓名为杨洪,使卓尼土司在地方上更有威望,卓尼土司的势力得到加强。

第六代土司到第十一代土司为第二阶段,这一阶段是卓尼土司的发展阶段。 这一阶段卓尼土司平定了境内少数部落的叛乱,收复了迭部等地不服朝廷的各个部落, 并且设旗进行管理,使杨土司的统治地跨洮迭两州;而且第十一代土司杨汝松平息了武坪(今甘肃舟曲县)部落的反满暴动, 卓尼土司将武坪划分成四个旗进行管辖,使土司的势力进一步扩大。

第十二代土司到第十六代土司为第三阶段,这一阶段是卓尼土司势力最强盛的阶段。这一时期,卓尼土司辖地东接武都、天水,南临四川松潘, 西接青海黄南,北到夏河、临洮、临夏,人口达到十万,势力极盛,成为甘青各土司中最强盛的一个土司。

第十九代土司和第二十代土司是卓尼土司发展的第四个阶段,这一阶段是卓尼土司的维持和转型期。 1912 年,土司杨积庆继位后积极响应共和,北洋政府和民国政府授予第十九代土司“五等文虎勋章”洮岷路保安司令等勋职, 但是当时在卓尼土司的辖区仍然实行土司制度;第二十代土司杨复兴,1949年9月协助解放军发动起义, 建立了新政权,废止了土司制度,杨复兴先后任卓尼民兵司令部司令员兼卓尼县长、 甘南藏族自治州副州长、甘南军分区副司令员、西北军政委员会民族委员会委员等职。

卓尼土司为什么能够延续五百多年呢? 这与中央王朝政府的大力支持是分不开。如,明政府在禅定寺设立僧纲署;清康熙五十一年(1713年), 康熙皇帝封禅定寺第二任僧纲兼法台阿旺成勒加措为大国师, 并赐卓尼大寺“禅定寺”匾额。正是由于中央政府的大力支持,卓尼政教合一制度才得以长期发展而不衰落。

除了与中央王朝政府的大力支持这一外部因素分不开外,还与卓尼土司实行的制度有一定的关系。卓尼土司政权是政教合一的地方政权, 卓尼政教合一制与西藏和拉卜楞寺的政教合一制有所不同,在西藏和拉卜楞寺政权低于教权;而在卓尼,政权高于教权。 历代土司的继承,遵循着世代延续下来的一种习惯法,即"政属土司,教属僧纲; 兄任民长,管理政务;弟任寺主,主持宗教;土司长子例袭土司,次子例袭僧纲。遇独子时,土司兼僧纲,政教合而为一"。

当然除了这两个因素外,还与土司本身也有一定的关系,历代卓尼土司均能够审时度势,顺应时代的潮流。 特别是十一代土司杨汝松和十四代土司杨声在禅定寺创办的藏经刻印院,开创了私人刻版的先河。 卓尼版大藏经印版的刻写是大藏经刻版史上的一大创举,它不仅对佛教的传播产生一定的影响, 而且对藏文化的继承和发展做出了巨大贡献,受到国内外文化界、教育界的赞誉并引起国内外藏学界的高度重视。

还有一位是第十九代土司杨积庆,他在红军二万五千里长征途经卓尼辖区迭部时,深明大义, 拒不执行国民党阻击红军的指令,并且暗中指示当地藏族群众为红军将士抢修栈道,开仓供粮,妥善安置流落红军, 使红军顺利通过天险腊子口,为中国工农红军北上抗日的伟大事业做出了巨大贡献。

04

“觉乃”藏族服饰

吐蕃王朝兴起后,多次向东用兵,征服和兼并了西北诸羌之后,卓尼也成为吐蕃的一部分,有大量的吐蕃军士定居卓尼, 而且还有迁徙定居于此的吐蕃后裔移民部落,这些士兵和吐蕃后裔保留了当时拉萨宫廷服饰和发型式样。

最初这些服饰有些华贵和累赘,女子服装在宽袍大袖的长衫上前胸后背和袖里袖外均绣有绣花图案, 襟袖均有花饰镶边,银制耳坠足有一尺长,串有二十八个硕大的珊瑚和宝珠。后来随着与卓尼当地的土著部落相融合, 世代生息繁衍在卓尼这块地方。受这里生活、生产方式以及气候的影响,来自吐蕃的这些后裔以及士兵, 他们的生活习俗也慢慢的发生着改变,但是他们服饰的核心没有发生太大变化, 至今还保留着吐蕃时代的西藏农区藏族服饰的特点,其中最有特点的应该是 “三格毛”服饰。

卓尼是藏语“觉乃”的藏语音译,所以又把卓尼藏族称之为“觉乃”藏族,又因为“觉乃”藏族妇女的头发一般都辫成三根粗大的辫子, 所以又把“觉乃”藏族穿的服饰称之为是“三格毛”服饰。

如果你仔细观察,就能从“觉乃”藏族女性的头发判断出她们是未婚女性还是已婚女性,怎么判断呢? 首先未婚少女头发梳编成三根辫子,在头顶位置挑出约1\3的头发编成辫子并用红头绳系扎, 其次再把余下的头发一分为二,再分别编成辫子用红头绳系扎,分别放于胸前。

已婚女性虽也梳成三根辫子,但三根辫子只编位于头顶的中间那根,余下头发从脑后中间分为两股, 先用黑头绳缠绕固定好,上半段不进行任何编绕保持滑顺向下,下半段才梳编成辫子,发梢用黑头绳系扎, 置于胸前。而且她们头上会配戴红色小珊瑚珠串连成梯形形状的装饰帽称之为是“徐茹斑玛”再搭配上两根长条状的“叉采”, 未婚少女的“叉采”短些,并装饰有贝壳;已婚妇女的“叉采”则长至脚跟以下,宽度也比未婚少女的宽。 中间发辫上通常佩挂一串铸有十二生肖像或藏八宝图案,意为12个月平安和佛保佑, 银钱上还缀有葫芦式的银质饰品,称为“阿珑银钱”。胸前发辫上还会钩挂1到3根不等的链状银饰。

“觉乃”藏族妇女为重叠穿衣,依据冬、夏有单层、夹层之分。最外层穿长度到膝盖以下称为“考子”的长袍, 长袍袖口分阔口与窄口,长袍外再套称为“库多”的大襟马甲,“考子”的袖口与“库多”的领口和襟边常有刺绣。 劳动妇女常在腰间系扎腰带,脚上穿被称之为“连把腰子”的靴子,靴子有冬、夏之分。 “考子”,分天蓝、葱绿、粉红及青、黑等色,“觉乃”藏族妇女尤其喜欢穿绿考子红马甲或考子绿马甲的装扮, 俏色搭配,非常艳丽。有一首莲花山花儿唱得好:三格毛儿娘娘希不乖(洮州方言中对妇女统称娘娘,希不乖:意为非常漂亮。), 珊瑚斑玛顶上戴(珊瑚斑玛是“觉乃”藏族女性戴的一种奇特的头帕),穿的连巴腰子鞋(一种别致绚丽的靴子),活像仙女下凡来。 这首花儿简捷鲜明地刻画出了“觉乃”藏族女性俊俏洒脱的形象和她们奇特的服饰特征。 当你到达卓尼,自己身临其境,就可以亲眼目睹“觉乃”藏族亮丽的风采。

“觉乃”藏族服饰可以说是全藏区保留完整的古代服饰及礼仪的“活化石”,这种服饰在中国甚至全世界都是独一无二的, 具有很强的观赏和研究价值。 为保护和传承这一独特的服饰,“觉乃”藏族服饰现已列入《甘肃省第三批非物质文化遗产名录》。

05

洮砚之乡

洮砚主要产于卓尼县喇嘛崖和水泉湾一,洮砚以其石色碧绿、雅丽珍奇、质坚而细、晶莹如玉、扣之无声、 呵之可出水珠、发墨快而不损毫、储墨久而不干涸的特点饮誉海内外,历来为宫廷雅室的珍品, 文人墨客的瑰宝,馈赠亲友的佳礼,古玩库存中的奇葩。 历代文人、学者、书画家对洮砚赋铭咏诗,赞叹不已。

洮砚的雕刻技法有镂空、圆雕、平雕、浮雕、透雕等多种风格,十分精制。图案内容非常丰富,花草、人物、山水, 鸟兽、亭台等。卓尼洮砚具有很高的收藏价值和艺术价值,自古以来就是收藏珍品,也是最为理想的赠品, 深受各个朝代书法家和大诗人的称赞:北宋著名鉴古家赵希鹄著的《洞天清禄集》中这样称赞洮砚: “除端、歙二石外,唯洮河绿石,北方最贵重。绿如兰,润如玉,发墨不减端溪下岩。然石在大河深水之底, 非人力所致,得之为无价宝”。宋代书法家黄庭坚赞洮砚: “洮河绿石含风漪,能淬笔锋利如锥。”当代书法大师赵朴初曾为洮砚题诗:“风漪分得洮州绿,坚似青铜润如玉”。

洮砚雕刻从唐宋时期开始,到现在有1300多年的悠久历史。故宫博物馆藏有宋代的“蓬莱山砚”; 在天津市艺术博物馆收藏有明代的“十八罗汉洮河石砚”。1995年,洮砚乡被文化部命名为“中国民间艺术(民间雕刻)之乡”, 2008年,洮砚制作工艺被列入国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录。

06

巴郎鼓舞

卓尼有很多和甘南其他地方不同,比如,卓尼有特有的“三格毛”服饰,有特有的物产“洮砚”,而巴郎鼓舞,则是卓尼特有的一种舞蹈。

巴郎鼓舞,藏语称"莎姆舞"、"莎目舞"或"沙目舞",意为在广场上表演的一种祈祷平安的舞蹈,是流行于甘肃省卓尼县藏巴哇乡和洮砚乡境内的一种古典锅庄舞,一般在正月初五到正月十五之间表演。 因为它的击打方式颇似货郎用的拨郎鼓(藏语称"莎姆"、"沙目"),所以汉语又称之为巴郎鼓舞。

在卓尼民间,关于巴郎鼓舞的起源,流传着这样一个神奇而美丽的传说。相传很久很久以前, 这里连年大旱,颗粒不收,乡亲们只得杀牛宰羊祭祀至尊的山神,乞求神灵降下甘露,拯救苍生。 当乡亲们虔诚地跪伏在山神拉卜载前苦苦祈祷时,山中隐隐传出一阵鼓乐相伴的歌声,优美动听乡亲们默默地记下了曲调和鼓点, 回去后,便制作了一种鼓面直径约一尺、带长把、能摇动发响的双面羊皮鼓。然后,人们在寨子中心的场地上点燃篝火, 即兴跳唱起来,将祈求神灵的心愿用歌声表达出来。他们至诚的举动感动了神灵,天上降下了甘露……从此, 每年的农历正月,这里的老百姓都要跳巴郎鼓舞,以祈祷来年的风调雨顺、五谷丰登、人畜平安。

巴郎鼓舞,是以巴东鼓为道具的一个古老而鲜为人知的舞种。它融说、唱、舞为一体具有明显的宗教性和娱乐性。 除了舞姿优美、庄重外,最主要的是歌词内容涉及宗教和民族历史以及生产生活等方面。 对歌时双方的歌词问答最为精彩有很高的思想性和娱乐性。 从巴郎鼓舞的内容和形式来看它与苯教文化有直接的渊源关系,因此有极高的研究价值。

巴郎鼓舞在表演的开始阶段,先在跳舞的地方点起篝火,进行“煨桑”,通过这种古老的形式祈求神灵的恩泽,

而这一古老的祭祀方式其实来源于苯教对于火的崇拜。具体祭祀的形式是舞者们一只手拿着巴当鼓等“巴郎鼓舞”的道具,

另外一只手则放在另外一个舞者的肩膀上,围着篝火组成一个圆圈。然后就是舞者们逆时针移动,

移动的方式是边跳边低声齐声吟唱。这个开始阶段的仪式,目的就是祈求各路神灵保佑。

一个村落的舞者在去另一个村落进行交流表演时,在出发前先要在本村点起篝火,举行仪式, 跳完祈求山神保佑的《库夹》(一种祭祀舞蹈)后才出发。而迎接来访舞者的村落则会点起篝火进行迎接, 当来访的舞者到达时,本村会让一些老者在跳舞的场地上磕头、煨桑,在老者的带领下,村里的所有人一起煨桑, 在这样的欢迎场景下,舞者们开始跳舞,一开始的时候舞者们只是简单的摇巴郎鼓,在摇的同时舞者会把巴郎鼓当指向四面八方, 每指向一个方向就是在祭祀这个方向上的神灵,例如向上摇动就是在祭祀天神, 向着舞台中间篝火的位置就是在祭祀当地的守护神。对诸神的祭祀完成后,舞蹈就正式开始了。

在结束的时候,舞者们又会一起表演《敬神舞》,这个舞蹈也是为了祈求诸神保佑的,跳舞的目的是祈祷来年风调雨顺、 幸福安康。等来访的舞者离开后,本村的舞者还要跳《单如》,这也是祭祀性质的一种舞蹈,用于祈祷神灵,感谢观众, 祝愿大家健康幸福,万事顺心。来访舞者在回到本村后, 会再一次的点起篝火,跳起舞蹈,用于向诸神讲述这一次跳巴郎舞的经过,感谢神灵保佑一路平安。

巴郎鼓舞集中体现了卓尼的藏族文化和宗教文化,为了保护和研究卓尼这一独特的舞蹈, 2008年6月,巴郎鼓舞被列入国务院公布的第二批国家级非物质文化遗产名录。

07

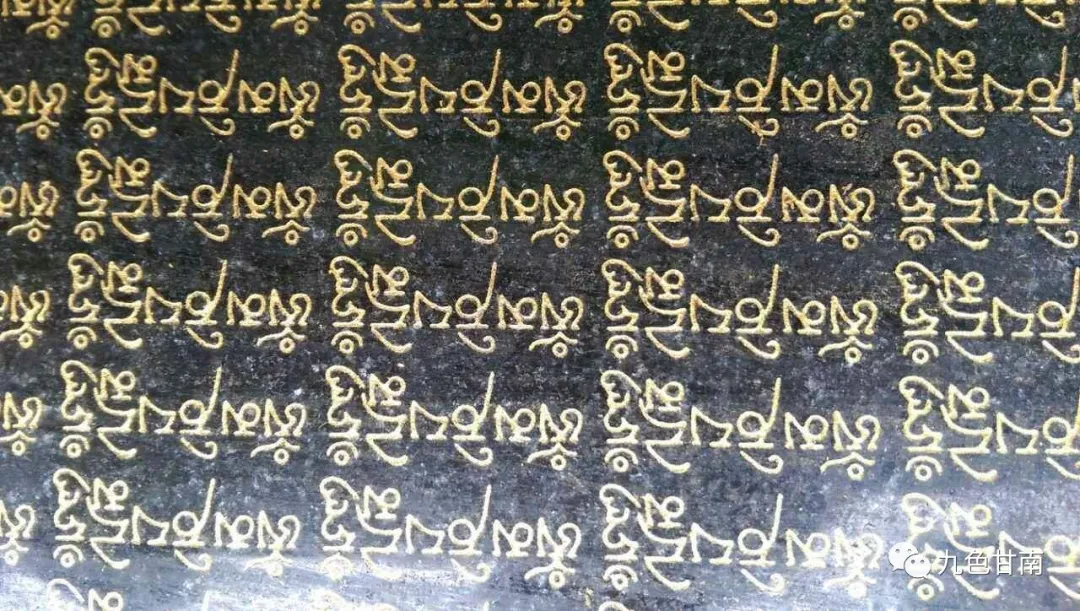

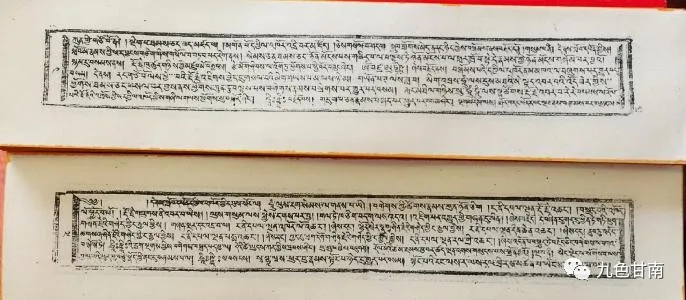

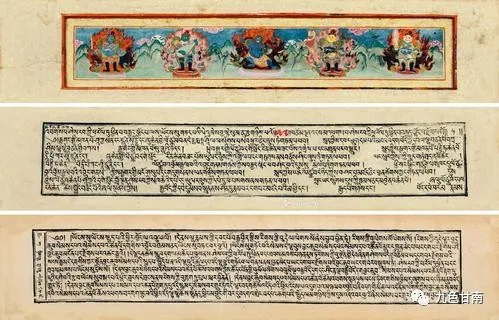

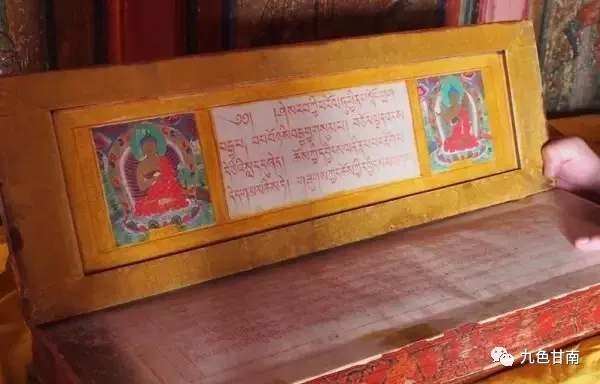

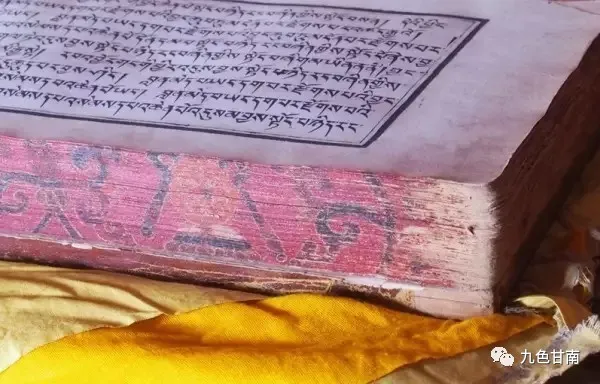

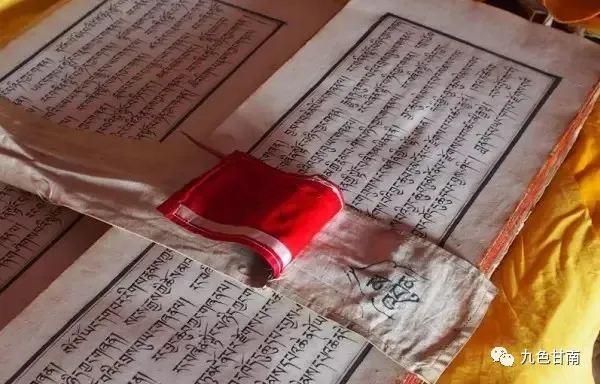

卓尼雕刻印刷艺术

藏族的雕刻印刷历史悠久,是传播藏族文化的主要工具。许多藏传佛教寺院都有自己专门的印经院,有专门的雕刻师和印经师。雕版印刷应用范围也非常广泛,既可以印制经文、书籍、经幡、图案等一切文图资料, 也可以在纸上、布上印制,方便实用,现已被列为非物质文化遗产受到保护。

藏族的雕刻艺术,从画风上可分为宫廷雕刻与民间雕刻两种,宫廷雕刻拘谨刻板,一般用于贵族家庭、寺院;而民间雕刻自由豪放,单纯粗犷, 渗透着更多的藏族日常生活风采,一般见于经板、麻尼石、岩石、古建筑物及法器等。

甘南藏族所用的雕刻印刷方法不同于汉族或其他民族所采用的印刷方法。 他们有着自己独特的一套印刷方法,就是采用藏族传统的木板手工印刷。 先用石块砌成一个墨池,再用藏族手工特制的一种羊毛刷子,一边滚动一边印刷。

像甘南藏区最大的寺院拉卜楞寺和禅定寺,都设有专门出版和印刷藏传佛教经典的部门,就是我们常说的印经院,藏语称之为“华康欠莫”。 印经院都有自己的一套管理体制,包括管理人员、刻板工匠、印刷工匠、书写工匠、校对工匠都很齐全。

卓尼最出名的木刻雕版要数大藏经《甘珠尔》和《丹珠尔》了。大藏经是佛教经,律,论的总集。经是佛祖释迦牟尼在世时的说教以及后来加入的少数佛教徒、罗汉或菩萨的说教;

律,就是佛祖释迦牟尼为信徒制定的必须要遵守的戒律规则;论,则是关于佛教教理的阐述或解释。

大藏经篇幅分为《甘珠尔》和《丹珠尔》两部分。甘珠尔,为佛语部,又称‘正藏”,是释迦牟尼本人的语录;丹珠尔,为论疏部,又称“副藏”,是佛教弟子及后世佛教学者们对佛陀教义所作的论述及注疏。大藏经最初的传播方式为手抄,一直到了明代,才有了木刻雕版。随着佛教文化的迅猛发展, 大藏经的需求也越来越多,各地涌现出多种官版的大藏经刻板,唯独卓尼禅定寺却偏偏开启了私人刻板的先河。

清康熙45年(公元1706年),第十一代卓尼土司杨汝松,和他的弟弟禅定寺堪布阿旺赤勒嘉措, 在禅定寺积极创办藏经刻经院,尝试刻印了多种藏文经典。在1721年的时候,杨汝松在寺内召集300余人, 开始刻印大藏经《甘珠尔》。这是一次旷日持久,工程浩大的努力,从刻字,书写,印刷、复核、包装到销售,都有严密分工, 前后耗费白银33631两,于1731年历时十年才完成。到1753年,第十四代土司杨声继续未完成的大藏经刻印事业,这次时间更长, 经历了20年,直到1772年才刻成大藏经《丹珠尔》,完成了整个卓尼版大藏经的刻印。

卓尼版大藏经当时参照流行的手抄版,以及参照已有的拉萨版、北京版、拿塘版等刻印版本,对大藏经进行了准确的校正和编纂,形成浩繁精美的卓尼版独特风格。

卓尼版大藏经印版的刻写是大藏经刻版史上一大创举,它不仅对藏传佛教的传播产生一定的影响,而且对藏文化的继承发展做出了巨大贡献, 受到国内外文化界、教育界的赞誉并引起国内外藏学界的高度重视。卓尼和禅定寺因此也名扬天下。

令人惋惜的是,1928年,1929年,在甘南一带流窜为患的马仲英部先后两次焚烧了卓尼土司衙门和禅定寺院,寺内所藏的精美佛像, 珍贵文物,以及浩繁经典包括大藏经刻板统统烧个精光,化为乌有,整个寺庙残垣断壁,颓为废墟。禅定寺由此衰落, 虽经19世土司杨积庆励精图治重振,却再也不能恢复昔日盛况。

刻印版大藏经的毁坏,可以说是整个甘南,以及整个藏族一次重大的文化损失,唯一感到安慰的就是,在国内外各博物馆尚有卓尼版大藏经的印刷藏品。 这些尚存的藏品成为研究藏传佛教不可多得的珍贵文物。

08

主要自然文化概览

卓尼不仅民风独特、物产丰饶,而且旅游资源也非常富饶。卓尼是全省旅游富集区和甘南州旅游资源大县, 这里有被称之为甘南“小九寨沟”的国家4A级旅游景区—大峪沟国家森林公园;有历史悠久的安多名刹—禅定寺; 有为中国革命做出巨大贡献的——第十九代卓尼土司杨积庆烈士陵园; 有开创了西藏策墨林传承制度的藏王策墨林一世家族墓地—藏王坟,等等。

大峪沟

大峪沟森林生态旅游区,是一处国家4A级旅游景区,素有甘南“小九寨沟”之美誉。位于卓尼县木耳镇大峪沟,距卓尼县城约30公里,总面积105214.6公顷。与九寨沟隔迭山而依, 水同源,树同种,山同势,石同质,一直以来都有着“南有九寨沟、北有大峪沟”的美称。

景区内自然风光丰富多彩,集山雄、石奇、水丽、林秀为一体,星罗棋布的景点各具特色, 绿海茫茫的原始森林、山雄石奇的森林生态旅游景区, 八十里峡、云江峡景色秀丽,又有波光潋滟的人工湖泊,还有藏传佛教寺院旗布寺等人文景观。

这里既有终年积雪,洁白如莹的迭山,又有神奇独特的云林,高山飞瀑;既有广阔无垠、坦荡如砥的草原, 又有曲径通幽、遮天蔽日的一线天等峡谷;既有绵延不绝、四季长青种类繁多的乔林灌木,又有色彩纷呈、 芳香四溢的奇花异草,还有很多珍禽异兽; 即具江南景色之秀美,又具西北风光之雄奇,是理想的避暑、疗养、观光圣地。

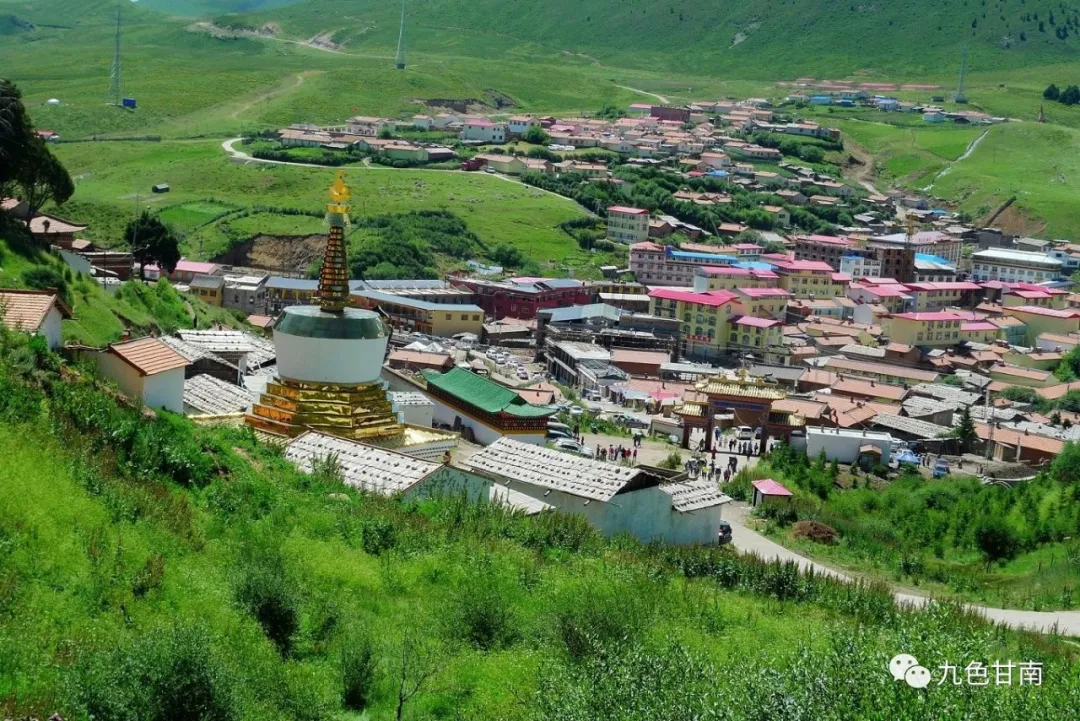

禅定寺

禅定寺,藏语全称为“噶丹谢周当增达吉琅”,意为“兜率论修禅定兴隆洲”,亦称卓尼大寺,坐落在卓尼县城西北约半公里处的台地上。 这里山顶祥云缭绕,山下洮河似玉带缠腰。寺院环望群峰,俯视洮水,真是弘扬佛法的灵光胜地。该寺建成于1295年, 当年的萨迦派领袖八思巴看中了这块地方,亲自选址、奠基、命名, 并派人主持建造了这座安多藏区古老的改宗格鲁派前规模最大的藏传佛教名寺,距今已有750多年的悠久历史。

晚唐时,吐蕃朗达玛兴苯抑佛,藏区僧人外逃,部分逃至洮河流域继续修行传教。《安多政教史》记载: 卓尼山后之叶尔哇寺建于北宋,卓尼宁玛寺(红教寺)也当在其时建成。金末元初,蒙古汗国占领西北后, 忽必烈邀请西藏萨迦派法王八思巴去内地讲经传法,途经卓尼时,见此地风景优美,苍松翠柏,山清水秀, 遂将原密宗宁玛寺建在现今寺址,命其随员弟子萨迦巴格西喜绕益西在此建筑经堂,广收僧徒,宣扬佛法。 格西喜绕益西经过与宁玛派的斗争,于1295年建成萨迦派卓尼寺。据藏经记载: 萨迦法王以一尊稀有蛇心檀木雕刻之释迦牟尼站像赠献该寺,作为奠基纪念,世代相传,至今珍藏。

自明永乐中,卓尼番族头领些地蒙朝延封赐,总领地方政教大权,恩准土司、僧纲世袭。 卓尼寺建成后,因土司辖区实行“兄为土司,弟为僧纲,如遇独子,则身兼二职”的管理体制, 寺院得到了十九代土司的鼎力支持,苦心经营,不断增修, 内有佛殿层叠,外有城垣围护,一度曾成为甘青藏区三大佛教寺院之一,雄伟壮观。

禅定寺到清末时,因数遭兵祸,僧众渐次减少。1927年,“三马”相继起事,使辉煌的禅定寺极其珍贵的文物遭到破坏, 《大藏经》印版化为灰烬,现仅存版本留世,寺院从此衰落。 后虽经第十九代土司兼僧纲杨积庆重建,新建四大经堂及佛殿,但入寺僧人总不及前,仅有僧众400余人。

杨积庆遇难后,年仅4岁的儿子杨丹珠继任寺主,民国政府授“辅教普觉禅师丹珠呼图克图”衔号。 此后,又续建了天文历算学院、法舞学院及佛塔、佛殿等建筑,直至共和国建立。 “文革”之后陆续修建了毁坏的大经堂、闻思、密宗续部、时轮三个学院和辩经院、寺门及僧舍等建筑物80多幢, 现有僧侣150余人。原中国佛教协会会长、书法大师赵朴初先生为寺门书额“禅定寺”三字砖雕于寺门顶端,引人注目。 这座安多藏区历史悠久的藏传佛教名刹正逐步恢复它昔日的盛况。

贡巴寺

贡巴寺院藏语称“噶丹扎西桑珠琅”即“具喜吉祥如意洲”,寺院初建于清光绪十四年(1888年)。 寺院地处车巴河西岸,清澈明朗的车巴河环绕着贡巴寺院, 两岸山势拱捧入怀,山顶早晚披着霞晕,满山肃立的古柏,似乎在感悟佛的真谛。

整个寺院由大经堂、菩萨殿、护法殿、参尼扎仓、居巴扎仓、丁科札仓、曼巴札仓、 喇嘛噶饶活佛昂欠、肖吾仓活佛昂欠和嘉隆哇活佛昂欠等组成的佛教建筑群,荟萃藏族木雕艺术的精华,是传统建筑设计的杰作, 寺群与刀告乡政府及所属现代建筑群相对,与山势和谐,形成一只展翅翱翔的金凤凰。

该寺规模仅次于拉卜楞寺,鼎盛期有僧众千人,现有僧人500多。该寺经过曾戎装抗俄、 率兵镇守伊犁边关的伊犁副总指挥、喇嘛噶绕活佛的历世护持,得到了不断扩大。现在寺院珍藏着当年皇帝颁赐的“当今皇帝万岁万岁万万岁”和“皇太后万岁万万岁”的牌位、 寺院的匾额、金字、旗表和五千两白银及大寺的浩封金册等丰富赏赍。

九巅峡

九巅峡自唐宋以来为兰州、临洮通往洮岷、阶州、乃至四川中坝入川古道的捷径。 洮河经临潭陈旗、卓尼洮砚乡,继续向北流,在藏巴哇的包舍口渐入峡谷,东为卓尼境内的白石山, 西边是临潭境内的莲花山,将洮河夹于其中,令它像脱缰的野马奔腾咆哮其间。

行至孤麻窝、桥道堡,河中巨石三五相叠,形如卧牛,更激起浪花飞天,惊雷怒吼, 流至宗石、柳林村至渭源县接壤处的山峡,共有5公里多的峡谷地段。河面从二三百米缩到十余米, 合而复开,开而复合,两岸群岭俊秀,石壁林立,苍松翠柏或高耸入云,或倒挂崖头,真是美不胜收。 至今九巅峡摩崖仍有石刻5处,摩崖刻石9处, 栈道残迹9处和“王公桥”1处,碑一通。仅桥道堡一段残迹长达30余米,石崖上凿有洞窟、佛龛。

康多峡

康多峡景区地处卓尼县境北部,涵盖康多、杓哇两乡的全部地域和恰盖乡扎尕草原分水岭以北约800平方公里的区域, 与冶力关景区相连,属冶力关景区的主体组成部分,这里属青藏高原向黄土高原的过渡地带,区内地质构造复杂,自然风光奇特, 蕴含有全县最丰美的草场和森林、奇峡、险峰、民俗风情、宝刹名寺等旅游资源。

相传在这里聚居的杓哇土族,是《格萨尔王传》中记载的霍尔部落的后裔。由仁波且?罗桑南杰于公元1676—1685年间创建了康多、多玛、杓哇三座寺院,在寺址地形、建筑风格及自现护法“马头明王”、“空行母”、“法王”等方面与西藏的甘丹、哲蚌、色拉三大寺院相似。因而在康藏、安多地区的信教群众心目中,这三座寺院具有与西藏三大寺院同等重要的宗教意义。每年约有四五万信教群众前来朝拜。 景区地接卓尼、合作、和政、临潭四县,分南北两个区域,与莲花山景区、冶海景区相连。

春雪、寒枝、夏花

光阴宛转,美不过须臾

若以卓尼为幕

开启这段人生记忆

会是怎样满心期待的传奇